「増築の際に必要な確認申請とはなにか知りたい」と考える方は多くいらっしゃいます。

確認申請が通らないと着工が遅れるなどのトラブルが発生するため、あらかじめ確認申請について理解を深めておくことが大切です。

今回は、全国で 74,404 件以上のリフォーム実績がある土屋ホームトピアが、増築の確認申請をわかりやすく解説します。

| このコラムのポイント |

|---|

|

この記事を読むと、増築をスムーズに進めるためのヒントを得られるので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

増築の確認申請とは

増築の確認申請について、以下の点から解説します。

- 確認申請とは

- 確認申請が必要な増築

- 確認申請不要な増築

- 確認申請しないとどうなるのか

- 確認申請の費用

- 確認申請の流れ・期間

ご自身の増築計画と照らし合わせながら、「確認申請が必要か」「どれくらいの費用がかかるか」などをチェックしましょう。

確認申請とは

確認申請とは、住宅を新築・一定規模以上の改築などをする際に、設計図などを専門機関に提出して「施工内容が建築基準法等の法令に適合するか」の確認を受けるための申請で、工事着手前に手続きする必要があります。

確認申請の審査項目は、以下のとおりです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 敷地 | 衛生・安全の確保 |

| 構造 | 地震などによる倒壊の防止 |

| 防火・避難 | 火災からの人命の確保 |

| 一般構造・設備 | 衛生・安全の確保 |

| 接道規制 | 避難・消防などの経路確保 |

| 用途規制 | 土地利用の混乱の防止 |

| 形態規制 | 市街地の環境の維持 |

| 建築基準関係規定 | 消防法など建築基準法以外の法令に関する規定の遵守 |

参考:国土交通省|第40回建築分科会・第13回建築基準制度部会「【参考資料4】建築基準法制度概要集」

上記に加えて、建築基準法の改正により、2025年4月以降の場合は省エネ基準への適合も審査項目に追加されるので、注意しましょう。

参考:国土交通省|改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A「申請・審査マニュアル」

なお、工事終了後には、確認申請通りに工事が完了したかチェックする「完了検査申請」、住宅の条件によっては工事中に「中間検査申請」を実施する必要があります。

確認申請が必要な増築|既存建物も審査対象

確認申請が必要な増築は、以下のとおりです。

- 防火地域・準防火地域内での増築

- 防火地域・準防火地域外での10㎡を超える増築

※防火地域・準防火地域とは、都市計画法で市街地において火災の危険を防ぐために設定された地域を指します。

増築で確認申請をする場合には、増築部分だけではなく既存建物も審査対象になる点に注意が必要です。

ただし、2025年4月以降の省エネ基準への適合は、増築する部分のみが対象となります。

確認申請不要な増築

確認申請が不要な増築は、防火地域・準防火地域外での10㎡以内の増築です。

防火地域・準防火地域内は、1㎡であっても住宅を増築すると確認申請が必要になります。

住宅の増築を検討し始めた段階で、「ご自宅が防火地域・準防火地域内にあるか」を、自治体のホームページの都市計画図などから確認しましょう。

確認申請しないとどうなるのか

確認申請が必要にもかかわらず、確認申請をしないまま増築を進める場合には、建築基準法等の法令違反となるため「自治体からの是正勧告」などの行政指導が実施されます。

さらに、自治体の行政指導に応じないと、工事の中止はもちろん、懲役または罰金を課される可能性もあるので気をつけましょう。

確認申請の費用

確認申請の費用は床面積の合計や自治体によって異なり、例えば札幌市における確認申請の費用は、以下のとおりです。

| 床面積の合計 | 建築確認・計画通知(非課税) |

|---|---|

| 30㎡以下 | 11,000円 |

| 30㎡を超え100㎡以下のもの | 18,000円 |

| 100㎡を超え200㎡以内のもの | 27,000円 |

| 200㎡を超え500㎡以内のもの | 38,000円 |

| 500㎡を超え1,000㎡以内のもの | 80,000円 |

| 1,000㎡を超え2,000㎡以内のもの | 107,000円 |

| 2,000㎡を超え10,000㎡以内のもの | 278,000円 |

| 10,000㎡を超え50,000㎡以内のもの | 425,000円 |

| 50,000㎡を超えるもの | 751,000円 |

引用:札幌市>トップページの検索窓に「建築確認・証明等の窓口」と入力して検索

上記に加えて、中間検査と完了検査にも申請等手数料が発生し、完了検査については中間検査の実施の有無によって手数料が変わります。

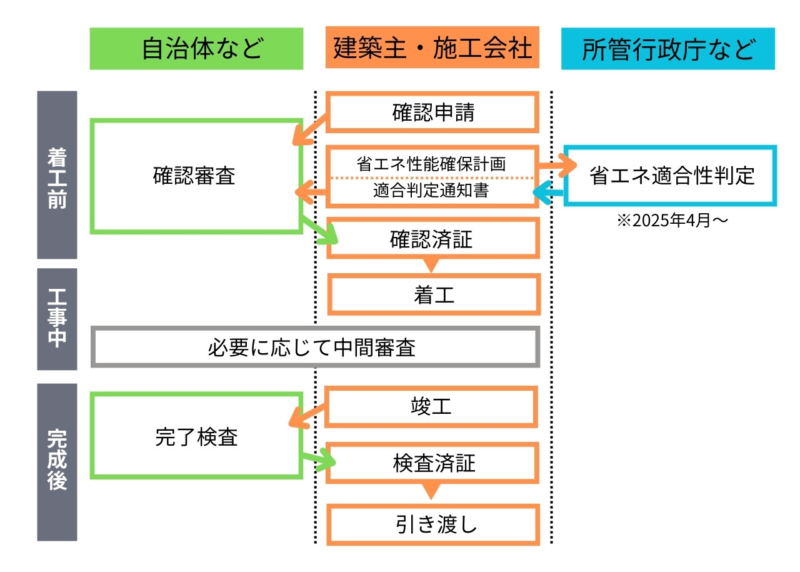

確認申請の流れ・期間

確認申請の流れは、以下のとおりです。

確認申請の期間は申請書を提出した日から35日以内で、場合によってはさらに35日延長して最長70日かかかる可能性があります。

参考:国土交通省|改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A「申請・審査マニュアル」

増築とは

増築とは敷地内で住宅の床面積を増やすことで、既存建物に建て加える場合はもちろん、敷地内に別棟を建築するケースも含みます。

増築について知っておきたいポイントは、以下のとおりです。

- 増築・通常のリフォームの違い

- 増築できないケースもある

- 増築のメリット・デメリット

- 増築の費用相場|費用を抑える方法

それぞれについて解説します。

増築・通常のリフォームの違い

「増築」と「通常のリフォーム」の違いは、リフォームにおける床面積の増加の有無です。

増築はリフォームによって床面積が増えますが、水回り設備の交換など通常のリフォームでは基本的に床面積は増えません。

なお、床面積を減らすリフォームは「減築」と呼びます。

減築リフォームについては、こちらの記事でご紹介しています。

〈関連ページ〉1000万円〜2000万円台の減築リフォーム・スケルトンリフォーム事例(築40年前後)|どこまでできるか

増築できないケースもある

すべての住宅が増築できるとは限らず、例えば以下のようなケースでは増築が困難です。

- 既存住宅の建ぺい率と容積率※1が上限に達している

- 土地が再建築不可物件※2に該当している

- 自治体が建築制限を設けているエリアに住宅がある

※1「建ぺい率」とは、建物を真上から見た面積が敷地面積に占める割合のことです。「容積率」とは、敷地面積に対する住宅の延べ床面積の割合を指します。

※2「再建築不可物件」とは、建物が原則幅員4mの道路に敷地が2m以上接する必要のある「接道義務」などを満たしていない土地に建つ建物のことで、再建築が認められていません。

地域によって住宅の建ぺい率・容積率の上限は異なるため、増築の計画を立てる前にご自宅の建ぺい率と容積率の状況を調べて、そもそも増築ができるかチェックしましょう。

増築のメリット・デメリット

増築のメリットは、以下のとおりです。

| 増築のメリット |

|---|

|

続いて、増築には以下のようなデメリットがあります。

| 増築のデメリット |

|---|

|

上記のメリット・デメリットを踏まえて、家族構成の変化などで既存建物が手狭に感じている方や、費用を抑えながら生活スペースを広げたい方に増築がおすすめです。

増築で二世帯住宅にした事例については、こちらの記事でご紹介しています。

〈関連ページ〉増築をして二世帯住宅にリフォームした事例|完全分離などの間取り、費用、補助金など解説

増築の費用相場|費用を抑える方法

戸建て住宅の増築の工事費用の相場は、1坪あたり約70万円〜で、住宅の構造や増築する場所によっても費用が変化します。

※建築資材、施工地域などによって費用は異なります。詳細な費用につきましては、リフォームを依頼する施工業者にお問い合わせください。

また、増築費用を抑える方法は、以下のとおりです。

| 増築費用を抑える方法 |

|---|

|

何回も住宅の増築工事を実施すると、足場の組み立てや養生などの費用が都度発生して割高になるので、なるべく一度にまとめて増築しましょう。

リフォームの資金調達については、こちらの動画でも紹介しています。

増築リフォームの資金計画にお悩みの方は、土屋ホームトピアにお問い合わせください。

リフォームに精通したスタッフが、お客様のライフプランに適した資金計画をご提案いたします。

[qacontact]

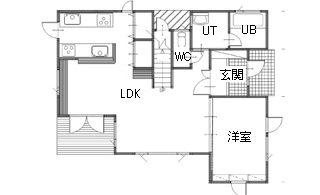

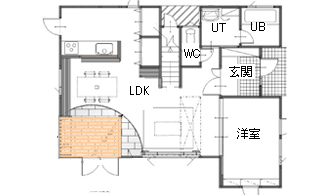

増築の事例|費用170万円

増築の事例として、リビングを増築したケースをご紹介します。

こちらの住宅では、お客さまの「家族が増えたので、狭いリビングを広くしたい」というご要望から、リビングを3帖分増築しました。

リビングをより広い空間にするために勾配天井を取り入れて、費用は170万円でした。

※今回ご紹介するリフォーム費用は、お引き渡し当時の価格です。同価格でのリフォームを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

〈関連ページ〉小さな増築、大きな存在

〈関連ページ〉小さな増築、大きな存在

土屋ホームトピアの施工事例をもっと見たいという方は、以下よりご覧ください。

〈施工事例〉

増築リフォームのおしゃれな事例については、以下の記事でご紹介しています。

〈関連ページ〉増築リフォームのおしゃれな事例|リビング・子ども部屋など4畳〜6畳を増築、サンルーム増築など費用も紹介

増築リフォームを検討している方は、施工実績が豊富な土屋ホームトピアにお問い合わせください。

お客さまのライフスタイルや家族構成を踏まえて、最適なプランをご提案いたします。

[qacontact]

増築の確認申請Q&A

ここでは、増築の確認申請について疑問をお持ちの方からよくいただく質問に、土屋ホームトピアがお答えします。

住宅の増築を決める前に、疑問を解消しましょう。

既存建物に不適格部位がある。増築可能?

本来は、増築部分・既存住宅どちらも現在の法律の適用が必要です。

ただし、一定の範囲内であれば建築確認申請が必要ないため、不適格部位があっても増築可能のケースもあります。

既存建物に不適格部位がある。リフォーム会社に増築の相談はできる?

既存建物に不適格部位がある場合には、リフォーム会社に増築について相談できます。

住宅の増築で床面積を増やした場合の影響など、ご自身で判断するのが難しいケースもあるため、リフォームのプロに相談しましょう。

既存建物の検査済証が無くても増築できる?

既存建物の検査済証が無くても、調査や手続きをすれば増築できる可能性があります。

既存建物の確認証の有無によって対応が異なりますが、既存建物が建築基準法などに適合しているか調査する「法適合状況調査」を実施して適法であると確認を受けることが必要です。

参考:国土交通省|「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」について

確認申請は自分でできる?

増築の規模によっては、ご自身で確認申請ができます。

ただし、リフォーム会社が代理で申請するのが一般的です。

提出書類に不備があると確認申請が通らず、スムーズに増築が進まないため、増築の施工とあわせてリフォーム会社に建築申請を任せることをおすすめします。

確認申請のほかに必要な手続きはある?

ご自宅の増築が完了したら、1ヶ月以内に建物の登記(建物表題変更登記)を忘れず実施しましょう。

増築後の登記には、建築確認済証や検査済証などの書類が必要になります。

ご自身でも登記の手続きは可能ですが、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

増築リフォームをお考えの方は、土屋ホームトピアにお問い合わせください。

最長20年にわたる品質保証で、安心な暮らしをサポートいたします。

[qacontact]

まとめ

確認申請とは、住宅を新築・改築する場合に、施工内容が建築基準法などに適合しているか専門機関に確認を受けるための申請を指します。

既存建物の建ぺい率と容積率が上限に達している場合など、増築できないケースもあるため、まずご自身の住宅が増築できるか確認しましょう。

今回紹介した内容を、住宅を増築する際の参考にしていただけると幸いです。